Conosciamo la Cina 1

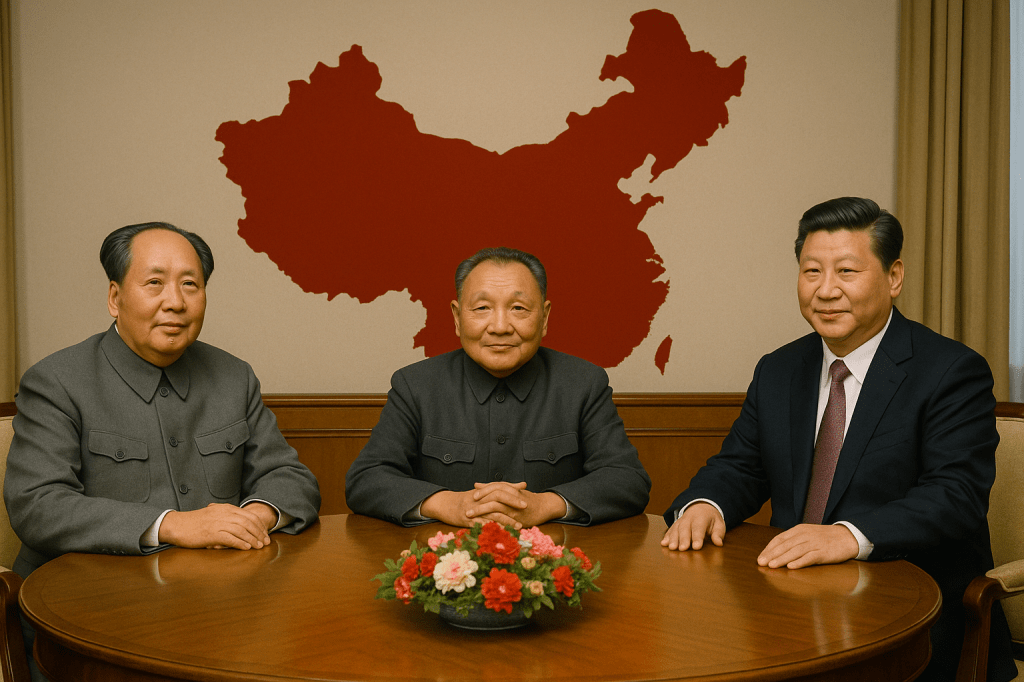

Quando si parla della Cina, per comprenderla davvero, non basta leggere i documenti o osservare le parate: bisogna entrare nel suo modo di pensare, nella logica profonda che guida il suo cammino da quasi un secolo. Dal maoismo al pragmatismo di Deng Xiaoping fino al nazionalismo ordinato di Xi Jinping, la Cina ha compiuto una trasformazione colossale, eppure continua a restare se stessa. Cambiano le forme, cambiano le parole, ma il filo che le unisce è la ricerca ostinata dell’unità, della stabilità, del riscatto dopo secoli di umiliazioni. È una storia che non si può raccontare solo con categorie economiche o ideologiche: dentro ci sono ferite, fede, orgoglio e un senso del destino collettivo che l’Occidente fatica a comprendere.

Quando Mao Zedong conquistò il potere nel 1949, la Cina usciva da un secolo di caos, invasioni straniere, guerre civili e miseria. Il sogno comunista appariva come una rinascita messianica. Mao voleva riforgiare il popolo cinese, cancellando il passato feudale e borghese per creare un uomo nuovo, libero dai legami di sangue, di clan e di superstizione. In lui il marxismo si mescolava a un’energia quasi religiosa, un misticismo della volontà che faceva del sacrificio la misura della purezza. La rivoluzione, nelle sue mani, divenne un rito di espiazione collettiva. Ma la fede nell’utopia si scontrò presto con la realtà della fame, delle carestie, dell’economia distrutta, del potere che divora se stesso. Il “Grande balzo in avanti” fu una tragedia, la “Rivoluzione culturale” una febbre delirante che lasciò il Paese in ginocchio. Quando Mao morì nel 1976, la Cina era esausta. Aveva creduto nella rivoluzione come si crede in una religione, ma ne usciva come un popolo disincantato, affamato non solo di pane, ma di normalità.

Deng Xiaoping, il successore che prese le redini con pazienza e misura, comprese che non si poteva continuare a vivere di fervore ideologico. Il Paese doveva rialzarsi, e per farlo bisognava rimettere i piedi per terra. Con una frase diventata proverbiale — “non importa se il gatto è bianco o nero, purché prenda i topi” — Deng spezzò la rigidità del dogma e introdusse il pragmatismo: l’importante non era l’etichetta ideologica, ma l’efficacia. Nacque così il “socialismo con caratteristiche cinesi”, una formula che sembrava un compromesso ma che in realtà era un colpo di genio politico. La Cina avrebbe continuato a chiamarsi socialista, ma avrebbe adottato l’economia di mercato, aprendosi al mondo senza perdere il controllo politico. Da quel momento, il Partito non fu più solo il motore della rivoluzione: divenne il garante dello sviluppo.

Fu una trasformazione profonda, quasi silenziosa, che cambiò la vita quotidiana di centinaia di milioni di persone. Le città si riempirono di fabbriche, di luci, di speranze. Il capitalismo cinese nacque senza mai dichiararsi tale, sotto l’occhio vigile di uno Stato che non rinunciava al comando. Ma dietro l’entusiasmo economico riaffioravano i fantasmi lasciati da Mao: l’assenza di fede, la solitudine dell’individuo, la corsa al denaro come nuova religione. Deng, pur avendo liberato la Cina dalla miseria, aveva anche aperto la porta a un materialismo diffuso che lasciava un vuoto morale. Il Partito restava la sola fonte di legittimità e di senso, ma la sua voce si era fatta più amministrativa che spirituale.

Quando arrivò Xi Jinping, nel 2012, trovò una Cina potente ma inquieta. Il Paese aveva conquistato il mondo con le sue merci e le sue infrastrutture, ma cominciava a temere di aver perso qualcosa di sé. Xi comprese che la forza economica non basta a tenere unito un popolo immenso: serve un principio spirituale, un’idea di destino comune. Così riportò Mao al centro del pantheon nazionale, ma spogliato del suo furore rivoluzionario. Non lo cancellò, non lo negò, ma lo trasfigurò: Mao divenne il padre fondatore, simbolo dell’unità e della dignità ritrovata, non più il profeta della lotta di classe. Nella Cina di Xi, il volto di Mao non invita alla rivolta, ma all’obbedienza; non è più l’uomo che spezza l’ordine, ma colui che lo ha reso possibile.

Xi ha cercato di rimettere insieme le tre anime della civiltà cinese: la tradizione confuciana, che predica l’armonia e il rispetto gerarchico; il marxismo, che offre una struttura ideologica; e il nazionalismo, che alimenta il sentimento di appartenenza. La religione, un tempo perseguitata, è stata riammessa ma “sinizzata”, cioè integrata in una visione patriottica: i templi, le chiese, le moschee possono vivere, ma solo se riconoscono la sovranità dello Stato. In questa nuova sintesi, il Partito è più di un organo politico: è una sorta di chiesa laica, il depositario della morale pubblica e il custode dell’ordine.

Il passaggio da Mao a Xi, passando per Deng, è dunque il cammino di una nazione che ha imparato a sopravvivere a se stessa, adattandosi senza rinnegarsi. Il comunismo cinese oggi non è più la dottrina dei proletari che si sollevano contro i padroni, ma un sistema di governo che usa il linguaggio del socialismo per garantire la coesione di un Paese che è al tempo stesso antico e modernissimo. È un comunismo pragmatico, che crede nel mercato ma lo piega alla volontà politica, che predica l’uguaglianza ma accetta la disuguaglianza come prezzo dello sviluppo, che parla di libertà ma teme il disordine più di ogni altra cosa.

Eppure, dentro questa apparente contraddizione, la Cina conserva una sua coerenza profonda. Ogni sua fase — quella di Mao, di Deng e di Xi — non è che una variazione su un tema costante: l’idea che la grandezza della nazione conti più dell’individuo, che l’armonia valga più del conflitto, che la storia debba essere guidata, non lasciata al caso. Mao aveva voluto rifare l’uomo; Deng lo aveva lasciato lavorare; Xi ora gli chiede di credere di nuovo, ma in qualcosa di terreno: la patria, il sogno cinese, la civiltà millenaria che deve tornare al centro del mondo.

Così, nella Cina di oggi, Mao non è stato cancellato: vive nei monumenti, nelle banconote, nei discorsi ufficiali, ma come un santo laico, un simbolo depurato dal suo furore originario. Il suo spirito aleggia, ma non più per incendiare le masse: per sorvegliarle. La fede comunista si è fatta fede nazionale. E la Cina, con la sua capacità millenaria di trasformare ogni ideologia in un equilibrio nuovo, continua a camminare su quella sottile linea che la separa e la distingue dal mondo: un Paese che cambia tutto per non cambiare la propria anima.